Warum dem Postplatz die Geborgenheit fehlt

Von Professor Jürg Sulzer

Als ich gefragt wurde, ob ich zum neuen Dresdner Postplatz etwas schreiben könnte, habe ich zuerst eher ablehnend reagiert. Auch wenn ich annähernd zwölf Jahre in der Stadt lebte, an ihrer Universität Städtebau lehrte und heute Vorsitzender der Dresdner Gestaltungskommission bin, steht es mir nicht unbedingt zu, sich kritisch zur Entwicklung des Platzes zu äußern. Zumindest müsste Zurückhaltung geübt werden, angesichts der großen städtebaulichen Leistungen, die in den letzten drei Jahrzehnten in der Stadt erbracht wurden. Nur vor diesem Hintergrund ist über das heutige Erscheinungsbild des Postplatzes öffentlich nachzudenken. Mein „Außenblick mit Innenansichten“ könnte zukünftige Projekte vielleicht positiv beeinflussen.

Wenn man den heutigen Postplatz betrachtet, fällt vor allem die sogenannte zeitgenössische Gestaltung neuer Häuser auf. Diese Gebäude bieten schon einzelne interessante Fassaden. Aber man muss sich bei einem so bedeutenden innerstädtischen Platz auch fragen, wie diese Einzelgebäude im Ensemble wirken und wodurch sich ihre gestalterische Ortsverbundenheit mit dem Platz auszeichnet. Oder andersherum gefragt, leisten die Einzelgebäude einen Beitrag zur Identität und zur Stärkung der Erinnerung der Stadtbürger an diesen Ort? Vielleicht liegt gerade im Fehlen überwiegend positiver Antworten der Grund, weshalb oft eine gewisse Unzufriedenheit der Bürger mit neuer architektonischer Gestaltung festzustellen ist.

Dies ist durchaus verständlich. Angesichts von mehr als einem halben Jahrhundert praktizierter moderner Architektur – sei es die abstrakte Plattenbauweise von Siedlungen oder anonym wirkende Stahlglas-Gebäude innerhalb und außerhalb von Innenstädten – müssen wir in Zukunft sorgfältiger handeln. Es ist verständlich, wenn sich die Menschen mehr Schönheit, eine besondere Identität und gestalterische Vielfalt in ihren Stadtquartieren wünschen. An diesem Punkt scheiden sich oft die Meinungen von Stadtbürgern und Fachleuten. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, neue Gebäude anhand von alten Vorlagen gestalterisch nur noch zu rekonstruieren. Weit wichtiger ist es, dass sich Fachleute um eine vielfältige Gestaltung neuer Häuser und um ihre Schönheit im Ensemble bemühen. Anstelle zufällig erscheinender Zeilenbauten im anonym wirkenden Containerbaustil sind einzigartige Baublöcke und vielfältige Stadthäuser zu bauen. So könnten einzelne Neubauten eine besondere Identität für den jeweiligen Ort im historischen Kontext der Stadt ausstrahlen.

Vielleicht wäre es für den Postplatz eine großartige Chance gewesen, wenn die Architekten aus den verloren gegangenen Gebäuden ganz besondere Gestaltungsmerkmale entwickelt hätten, die einzig und allein an den jeweiligen Ort erinnern. Zeitgenössische Architektur könnte auch über dieses intensive Suchen nach historischen Bezügen in der Stadt umgesetzt werden. Das Fehlen derartiger gestalterischer Bemühungen und damit eine Ortlosigkeit von Neubauten dokumentierend, führt dazu, dass die Bürger verunsichert sind. In den vergangenen Jahren haben wir es oft verpasst, einen kritischen Blick auf die übliche Architektur-Moderne zu werfen. Stattdessen haben wir uns um den internationalen „Mainstream“ ausgefallener Architektur gekümmert. Verloren ging dabei Identität und Raumgeborgenheit für die Menschen in der Stadt. Angesichts von Globalisierung und sich rasch verändernder gesellschaftlicher Zusammenhänge müssten gerade die Fachleute aus Städtebau und Architektur darauf achten, dass mit „Stadtbauen“ ein Höchstmaß an Vertrautheit und Geborgenheit in der Stadt, im Ortsteil vermittelt wird.

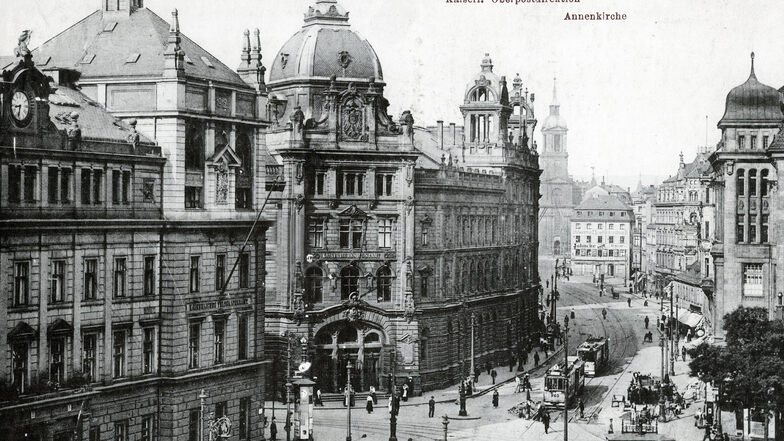

Der Postplatz im Wandel der Zeit

Der neue Postplatz ist auch ein gutes städtebauliches Beispiel um zu zeigen, wie viele Beteiligte das Beste aus ihrer jeweiligen Sicht erreichen wollen. So ist es die Städteplanung, die nach zeitgenössischer Stadtgestaltung sucht. Und es sind die Investoren, die auf die Forderungen der öffentlichen Hand eingehen möchten und die Finanzen im Griff halten wollen. Es ist aber auch der ursprüngliche städtebauliche Wettbewerbsentwurf für den Postplatz, der eine abstrakt moderne Zukunft mit wenigen historischen Bezügen visualisierte. Und es sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe, die aus ihrer Sicht eine bestmögliche Haltestelle konzipierten. Die Grünplanung fühlt sich eher der Gestaltung von Stadtlandschaften statt urbaner Grünoasen verbunden. Und Rücksichtnahme auf die Stadtgeschichte wird von der Denkmalpflege gefordert. Schlussendlich müsste die Qualität des öffentlichen Raums Gewähr bieten, all diese vielfältigen Ansprüche gestalterisch miteinander zu verbinden.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die fachlichen Einzelforderungen für sich gesehen durchaus ihre Richtigkeit haben. In der Summe fehlt es dann aber an einem identitätsbildenden, architektonischen Gesamtensemble, das heutige und frühere Bauabschnitte über eine hohe urbane Qualität des öffentlichen Raums miteinander verbindet. Dies ist wohl nur bruchstückhaft gelungen. Eine besondere Identität und eine urbane Raumgeborgenheit für die Menschen zu schaffen, wurde verpasst. Der neue Postplatz wird vermutlich kein Ort für die Bürgerinnen und Bürger werden, dessen sie sich gerne erinnern. So gesehen, wirkt er merkwürdig unfertig. Beide „Tramterminals“ erinnern eher an eine Schnellbahnstation und weniger an stadtorientierte Haltestellen einer Straßenbahn. Ihre überdimensionalen Stahlkonstruktionen verunstalten den historischen Straßenraum, obwohl es im Einzelfall richtig ist, den Fahrgästen eine witterungsunabhängige Umsteigemöglichkeit zu bieten. Ebenso verfügen einzelne neue Gebäude für sich gesehen, durchaus über eine gestalterische Qualität. Sie nehmen aber zumeist wenig Bezug auf das was historisch einmal da war und reagieren in gestalterischer Hinsicht kaum auf ihre jeweiligen Nachbargebäude. Vielleicht ist diese selbstgefällige Einzelgestaltung der Häuser zu kritisieren. Ein an den alten Postplatz erinnerndes Stadtensemble mit vielfältig gestalteten Einzelgebäuden und unverkennbaren Gesichtern, ist wohl eher nicht entstanden.

Was könnte man daraus lernen?

Städtebau und Architektur müssen wieder als eine Gesamtheit verstanden werden. Wir sollten wieder lernen, wie wir an historischen Erfahrungen stadträumlicher und architektonischer Gestaltung anknüpfen. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts galten identitätsbildende Stadtensembles als selbstverständliche Gestaltungsprinzipien. Man kann dies in der Neustadt noch fast in jeder Straße sehen. Die überlieferten Häuser bieten eine kontinuierliche Entwicklung der europäischen Stadt. Unsere Hochschulen müssen wieder dafür sorgen, jungen Fachleuten ein tiefgehendes Verständnis über die Qualität von historischen Stadträumen, insbesondere von gründerzeitlichem Stadt- und Wohnungsbau, zu vermitteln. Ebenso muss den Studenten dargelegt werden, weshalb dies im Verlauf der vergangenen hundert Jahren Stadtbaugeschichte auch nicht annähernd wieder erreicht wurde.

Die Folgen der anonym wirkenden Glas- und Betonarchitektur, die sich wohl überall in der globalisierten Welt finden, sind zu erklären. Es kommt zum Identitätsverlust der Menschen in der Stadt. Aus diesem Grund müssen wir heute wieder Neubauten realisieren, die nicht mehr von Ortlosigkeit, architektonischer Zufälligkeit und fehlender Nutzungsvielfalt geprägt sind. Stadtplaner und Architekten sollten lernen, unterschiedlich gestaltete und identitätsbildende Häuser und Baublöcke (auch mit Schrägdächern!) im Ensemble zu entwerfen. Wenn dies gelingt, werden sich die Menschen weit mehr über Raumgeborgenheit und Identität in der Stadt erfreuen und am sozialen Zusammenhalt teilhaben wollen, statt oberflächlichen Heilsversprechen zu folgen. Angesichts von Globalisierung und Offenheit unserer Gesellschaft muss sich Städtebau und Architektur behutsam wandeln. Dabei geht es um den Leitgedanken, wonach Raumgeborgenheit und Identität im Stadtquartier zu gestalten sind. Für eine zukünftige Generation von Städtebauern und Architekten ist eine wichtige Aufgabe skizziert.

Prof. Dr. Jürg Sulzer war 20 Jahre Direktor der Stadtplanung in Bern (Schweiz). Danach arbeitete er zehn Jahre als Professor für Stadtumbau an der TU Dresden und ist seit zwei Jahren Vorsitzender der Gestaltungskommission Dresden. Er lebt in Zürich.